Filmer le temps des femmes dans l’Amérique de Trump avec Nora Philippe

Sous Barack Obama, elles avaient vingt ans et rêvaient de changer le monde. Dix ans plus tard, alors que Donald Trump est de retour à la Maison-Blanche, elles continuent de se battre pour exister.

Dans son film documentaire Girls for Tomorrow (2024), la réalisatrice et chercheuse Nora Philippe suit sur une décennie quatre jeunes femmes issues du Barnard College, bastion du féminisme universitaire new-yorkais. À travers leurs trajectoires, entre luttes étudiantes, désillusions politiques et réinventions personnelles, la cinéaste compose un portrait générationnel vibrant, mais aussi un autoportrait en creux : celui d’une femme qui interroge, en filmant, le lien entre intime et politique.

Dix ans d’histoire américaine, de #MeToo à Black Lives Matter, s’y condensent en une réflexion sur la transmission, la liberté et le courage de durer. Enflammé.e.s, partenaire média du film, a rencontré Nora Philippe à l’occasion de la sortie en salles pour revenir sur ce travail au long cours, sur la fragilité du savoir et du langage sous Trump, et sur la nécessité, plus que jamais, de filmer le temps des femmes.

Avec Girls for Tomorrow (2024), la réalisatrice Nora Philippe filme sur une décennie la formation politique et intime de quatre étudiantes du Barnard College, à New York. Entre luttes féministes, antiracistes et écologistes, Evy, Lila, Anta et Talia incarnent une génération qui refuse la résignation et interroge la place des femmes dans une Amérique en pleine « trumpisation » du monde.

Vous avez commencé à filmer en 2015, sous Barack Obama, dans une Amérique encore pleine d’espoir. En 2025, Donald Trump est de retour. Votre film est-il devenu un document d’histoire ?

Dès qu’on filme dans la durée, on fait nécessairement de l’histoire. Girls for Tomorrow est traversé par une décennie qui va d’Obama à Trump, du mouvement #MeToo à Black Lives Matter ; une période qui a profondément transformé les États-Unis et, d’une certaine manière, le monde.

J’y ai accompagné quatre jeunes femmes qui, elles-mêmes, se pensaient déjà comme des actrices de leur temps, conscientes d’avoir une responsabilité vis-à-vis de l’histoire avec un grand H.

Le film a donc une dimension historique, mais aussi subjective : j’ai documenté leurs trajectoires à partir de leur présent, en suivant leur évolution sur dix ans. Cela impliquait d’utiliser des archives, d’adopter une structure chronologique rigoureuse, tout en assumant ma part d’interprétation. Ce n’est pas un film d’historienne, mais il porte un souci d’histoire.

Je tenais surtout à ce que ces femmes, comme tant d’autres, puissent enfin être inscrites dans l’histoire ; elles qui en sont souvent exclues de manière systémique. Le défi, c’était de les inscrire sans les figer, de préserver le mouvement de leurs existences. Filmer, c’est aussi exercer une responsabilité morale et politique : celle de représenter avec justesse, sans réduire à un instant ni à une cause. Et puis, j’aime cette idée qu’aux États-Unis, on parle parfois de Herstory plutôt que de History : une manière de reféminiser le récit, de penser une histoire au féminin, plurielle, vivante. Tout le film est ancré dans ce geste-là : réintroduire la Herstory dans l’Histoire, pour rouvrir le champ du récit et rendre à celles qui en furent effacées la place qui leur revient.

Votre film suit quatre jeunes femmes de Barnard College, un bastion du féminisme universitaire. Or, les universités américaines sont aujourd’hui attaquées par le pouvoir. Que vous inspire cette offensive contre la liberté académique ?

On vit un moment d’une extrême gravité. Les universités américaines subissent des attaques idéologiques frontales. La répression des manifestations pour le cessez-le-feu à Gaza, après octobre 2023, a marqué un tournant : des campus comme Columbia ont été « policés », surveillés, parfois même militarisés ; une première depuis 1968.

Depuis le retour de Trump en 2025, la purge intellectuelle s’est accélérée : ses décrets ont supprimé les politiques de diversité et d’inclusion, restreint les visas, fermé partiellement les frontières. Des étudiants ont été arrêtés, certains expulsés ; des diplômes ont été annulés. Tout cela a démantelé trois choses essentielles : la capacité des universités à être des lieux de savoir et d’accueil international, des safe spaces où l’on pouvait autrefois étudier sans crainte, et leur indépendance vis-à-vis de l’État.

J’ai travaillé à Columbia : voir aujourd’hui ces lieux de savoir devenir des espaces de peur est bouleversant. Les universités ont longtemps représenté un contre-pouvoir ; elles sont désormais ramenées à l’ordre moral du régime. C’est une tragédie intellectuelle et un effondrement moral : on désapprend la pensée critique au moment même où elle est la plus nécessaire. L’ingérence idéologique de l’État a désormais des effets concrets sur la liberté académique.

Evy

Engagée dès ses années à Barnard College dans la lutte pour le climat, Evy incarne une génération écologiste traversée par le doute et la détermination. Militante au sein de mouvements pour la justice environnementale, elle relie la question climatique à celles des inégalités sociales et raciales. Dans Girls for Tomorrow, on la voit passer de la colère des campus à un engagement plus intime, où la lucidité devient une forme de persévérance.

Lila

Féministe et activiste, Lila s’est d’abord mobilisée pour les droits des femmes et contre les violences sexuelles sur les campus américains. Sa trajectoire dans le film suit une lente métamorphose : de la manifestation collective à la recherche d’un équilibre personnel, entre militantisme, vie professionnelle et quête de sens. Avec humour et lucidité, elle interroge la difficulté de « tenir » dans un monde qui use les idéaux.

Anta

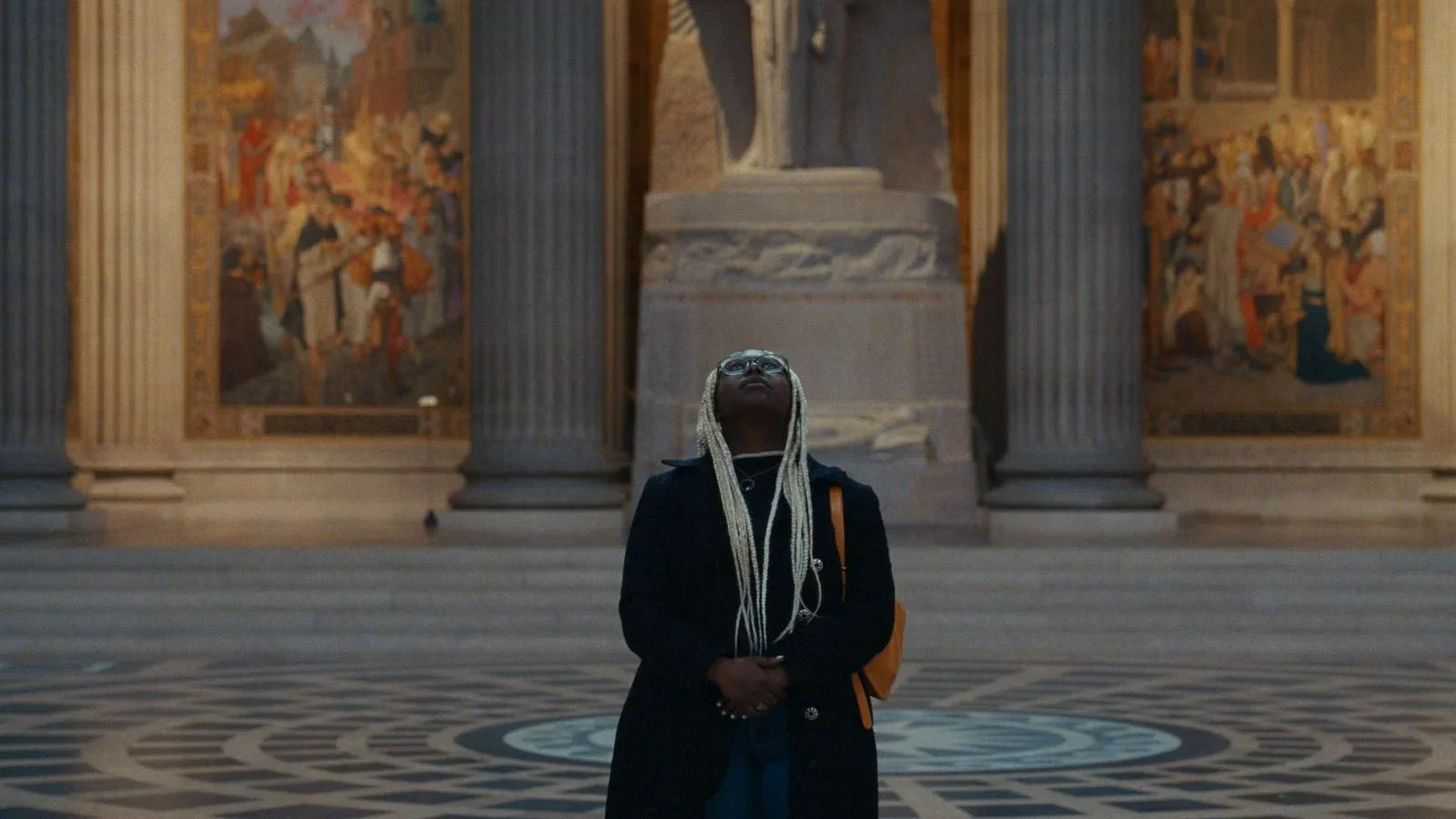

Issue d’une famille sénégalo-américaine, Anta articule depuis toujours antiracisme, mémoire et justice culturelle. Elle travaille aujourd’hui dans le secteur des musées, au sein d’une organisation qui défend la représentation et les droits des professionnel.les noir.es. Dans le film, sa réflexion sur l’héritage de l’esclavage et du colonialisme ouvre une dimension politique et poétique : se réapproprier l’histoire pour inventer d’autres récits.

Talia

Diplômée en relations internationales, Talia milite pour le dialogue interreligieux et la construction d’espaces de paix. Juive et féministe, elle explore dans le film la possibilité de relier foi et engagement politique, dans un contexte américain de plus en plus polarisé. Sa parole, empreinte d’empathie et de nuance, réaffirme qu’on peut croire et agir, sans renoncer à la complexité du monde.

Crédits photos : Una Mattina Films

Filmer la décennie Trump : quand le savoir, le langage et la liberté vacillent

Votre film montre un espace d’émancipation féministe. Or certains mots comme « genre », « égalité », « LGBT » sont désormais bannis des administrations américaines. Que devient cet espace de liberté ?

C’est proprement vertigineux. Cette « liste des mots interdits » n’a pas eu assez de retentissement en Europe.

Elle s’applique à toutes les administrations publiques : on a purgé les discours de termes comme « diversité », « femme », « handicap », « égalité ». Cela a un impact psychologique énorme : la sidération, l’autocensure, la réécriture forcée.

C’est l’un des volets du Project 2025, cette offensive culturelle qui s’en prend au langage lui-même et vise à effacer les conditions de la pensée critique. Interdire un mot, c’est restreindre le champ du réel. Les gens s’autocensurent, se taisent, parce qu’ils ne savent plus ce qu’ils ont le droit de dire ou d’écrire.

L’une des protagonistes, Anta, travaille aujourd’hui dans le secteur des musées, au sein d’une organisation de lobbying pour les directeur.rice.s de musées noirs. Elle m’a raconté qu’il lui avait fallu bannir certains termes du site et de la communication officielle de son organisation, des mots comme « diversité », « genre » ou « justice sociale ». Ces structures, qui étaient des espaces d’ouverture et de transmission, s’autocensurent désormais, souvent par stratégie interne, face au climat politique ambiant. Anta m’a dit : « On ne sait plus comment parler du monde sans ces mots. »

Le retournement du sens des mots est l’une des marques du fascisme. On ne peut plus parler de féminisme, de genre, de droits des personnes transgenres. Et c’est très grave.

-

Le Project 2025 est un plan de gouvernement ultraconservateur conçu en 2023 par la Heritage Foundation, un think tank influent de la droite américaine. Ce document de près de 900 pages expose un projet de restructuration complète de l’État fédéral, visant à renforcer le pouvoir présidentiel et à affaiblir les contre-pouvoirs, notamment le Congrès et l’administration indépendante.

Longtemps perçu comme un manifeste idéologique, ce texte est devenu, sous le second mandat de Donald Trump, une véritable feuille de route politique. Plusieurs décrets récents en reprennent les principes :

- La suppression des politiques fédérales de diversité et d’inclusion,

- La limitation de la reconnaissance des identités de genre dans l’administration,

- Le durcissement des restrictions à l’avortement et la réactivation de la Mexico City Policy.Le Project 2025 promeut une vision sécuritaire, nationaliste et moralement conservatrice : il assimile l’opposition politique à une « menace intérieure » prône une militarisation accrue de la sécurité domestique et remet en question le Posse Comitatus Act de 1878, qui encadre l’usage de l’armée sur le sol américain.

Parmi ses principaux architectes figurent Stephen Miller et Russ Vought, anciens hauts responsables de la première administration Trump, aujourd’hui revenus à des postes stratégiques à la Maison-Blanche.

Pour ses détracteurs, il s’agit d’un projet autoritaire, pensé pour remodeler la démocratie américaine autour d’un exécutif fort et d’une morale conservatrice, au prix de la liberté académique, médiatique et citoyenne.

Filmer ces jeunes femmes, est-ce un acte de résistance ?

Oui, bien sûr. Le simple fait d’avoir tenu la promesse de filmer sur dix ans, c’est déjà un acte de résistance. Dire : « on est là, on ne se taira pas ». Mais filmer, ce n’est pas seulement montrer la force : c’est aussi accepter de montrer la fragilité, la vulnérabilité.

Je considère que je n’ai pas le choix. Je ne peux pas faire des films récréatifs. J’ai une responsabilité, y compris envers ma fille. Mon rôle, c’est d’aller au fond des choses ; pas de faire des films à message, mais des films vrais, où l’on regarde le monde en face.

La forme documentaire me permet encore cela : c’est un espace de liberté, fragile, mais essentiel. Parce qu’il autorise une voix subjective, un regard artistique, et une parole qui ne se plie pas. J’ai aussi conscience que ce film existe grâce à un financement public, qu’il sera rediffusé sur Arte : cette visibilité m’engage. Il y a une responsabilité collective à faire vivre ce cinéma-là, celui qui, précisément, continue de résister par la pensée et par la forme.

« Je considère que je n’ai pas le choix. Je ne peux pas faire des films récréatifs. J’ai une responsabilité, y compris envers ma fille. Mon rôle, c’est d’aller au fond des choses ; pas de faire des films à message, mais des films vrais, où l’on regarde le monde en face. »

Votre film n’a pas encore été montré aux États-Unis ?

Non, paradoxalement, et c’est presque un comble. Girls for Tomorrow n’a pas encore eu de projection là-bas. Mais même en Europe, certaines de nos vidéos ont suscité des attaques. Une courte vidéo d’Anta, publiée sur Instagram, où elle commente notre rapport pathologique à la figure de Napoléon, est devenue virale, avant d’être massivement trollée : « On ne touche pas à mon Napoléon ! »

Ces attaques venaient très clairement des droites et des extrêmes droites. Ce n’est pas anecdotique : cela dit quelque chose de notre époque et de la manière dont les plateformes façonnent le discours public.

Les algorithmes de Meta [N.D.L.R. maison mère d’Instagram et de Facebook] invisibilisent systématiquement les contenus féministes, antiracistes ou liés aux minorités. Nous vivons dans une camisole idéologique et technologique, où la censure, et les fake news, sont produites par les systèmes numériques dans lesquels nous vivons et dont nous dépendons.

Vos héroïnes ont grandi avec la Women’s March de 2017. En 2025, les mobilisations sont revenues, mais semblent plus fragmentées. Comment l’expliquez-vous ?

C’est une très bonne question, mais je ne suis pas la meilleure personne pour y répondre : je ne vis plus aux États-Unis et je n’ai pas suivi mes protagonistes dans ces manifestations. Ce que je peux en dire, c’est que la Women’s March a été une mobilisation unique, extraordinaire ; la plus vaste journée de manifestation de l’histoire américaine depuis le mouvement des droits civiques des années 1960. C’était une explosion de colère, mais aussi d’espoir, un moment de scandale partagé, une prise de conscience collective.

Le retour de Trump, en 2024, puis son intronisation en 2025, a plongé le pays dans une forme de sidération. C’est la répétition du pire, la duplication d’un cauchemar qu’on pensait refermé. Son programme ultra-agressif a été mis en œuvre dès les premiers jours. Beaucoup d’institutions ont courbé l’échine, même certains organes de presse. Étrangement, ce sont les humoristes, les stand-upers, qui ont assumé un rôle de contre-pouvoir : là où la politique se tait, la satire résiste.

Mais la peur domine. On vit dans un État policier, où les rafles se multiplient. Certaines des héroïnes de Girls for Tomorrow, comme Lila, oscillent entre la volonté de continuer à agir et le sentiment de devoir avant tout se protéger. Elles tentent de donner sens à leur engagement, mais il y a aussi une immense fatigue morale : celle de continuer à lutter alors que le tyran est toujours là, réélu, et que la population l’a choisi. C’est un désespoir lucide, traversé par la volonté de ne pas renoncer.

-

La Women’s March on Washington est née sur Facebook à l’initiative de Teresa Shook, une retraitée vivant à Hawaï.

Le 21 janvier 2017, au lendemain de l’investiture de Donald Trump, elle réunit plus de trois millions de personnes à travers les États-Unis pour défendre les droits des femmes, l’égalité raciale et les libertés individuelles.

De nombreuses marches associées ont eu lieu simultanément dans plusieurs capitales du monde, transformant l’événement américain en mouvement mondial pour l’égalité et la justice sociale.

Huit ans plus tard, la Women’s March conserve une forte valeur symbolique. Selon Nora Philippe, elle demeure un moment fondateur pour toute une génération militante, même si les mobilisations d’aujourd’hui sont plus dispersées.

-

Entre le 17 et le 23 septembre 2025, l’humoriste et animateur américain Jimmy Kimmel a été suspendu de l’antenne d’ABC, après avoir accusé la droite américaine d’avoir instrumentalisé l’assassinat de l’influenceur pro-Trump Charlie Kirk survenu le 10 septembre.

Ses propos, tenus dans son émission Jimmy Kimmel Live!, ont provoqué une semaine de crise médiatique et une réaction immédiate du président Donald Trump, qui s’est félicité publiquement de cette suspension, évoquant « un manque de talent ».

Le groupe Disney, propriétaire de la chaîne ABC, a expliqué cette suspension temporaire par le souhait « d’éviter d’exacerber une situation tendue », tandis que plusieurs groupes de chaînes locales, dont Sinclair et Nexstar, ont maintenu un boycott de l’émission.

De retour à l’antenne le 23 septembre, Jimmy Kimmel a dénoncé un « gouvernement anti-américain », déclenchant de nouvelles menaces de Donald Trump contre ABC.

L’affaire a relancé le débat sur la liberté d’expression et la satire politique dans une Amérique toujours plus polarisée.

Résister par l’image : transmission, mémoire et devenir des luttes

Vous filmez une jeunesse cosmopolite, tournée vers le collectif. Aujourd’hui, la société mondiale semble polarisée comme jamais. Peut-on encore raconter la solidarité ?

Dans mon film, cette jeunesse croyait encore à la puissance du collectif. Aujourd’hui, elle se heurte à un monde qui la renvoie à l’impuissance. Oui, on peut encore raconter la solidarité, mais c’est de plus en plus difficile. Les chiffres récents sont alarmants : une part croissante de jeunes de 18 à 25 ans se dit séduite par l’autoritarisme. Nous sommes dans un moment de réaction mondiale, où les technologies participent elles aussi à la diffusion de la peur et de la désinformation.

Cette fascisation est nourrie par les technologies elles-mêmes : selon une étude de l’Oxford Internet Institute, 20 % des contenus sur TikTok sont faux et 13 % sur Facebook, tandis que 65 % de l’humanité fréquente les réseaux chaque jour. Ce ne sont pas les chiffres en eux-mêmes qui sont inquiétants, mais la manière dont ces plateformes structurent notre rapport au réel. Ce sont là les outils du « technofascisme », pour reprendre l’expression d’Asma Mhalla : des systèmes capables de façonner la perception, de produire l’adhésion et la peur. C’est le grand désenchantement collectif, nourri par la désinformation et la solitude numérique.

Je ne baisse pas les bras, mais il faut repolitiser ces questions du numérique, penser l’intelligence artificielle, la législation européenne, les conditions de circulation de la vérité.

Comment résister à cette hégémonie médiatique et numérique ?

D’abord, il faut réapprendre à se protéger : repenser nos usages numériques, préserver notre santé mentale. Mais surtout, il faut réinvestir les espaces physiques. Se retrouver, en chair et en os, c’est déjà un geste politique.

Je crois beaucoup à la présence, à la rencontre réelle, à la parole incarnée. Dans les salles de cinéma, il reste de la sororité, de la fraternité et, disons, d’adelphité ; une forme de responsabilité partagée.

“Distribuer un documentaire en salle, aujourd’hui, c’est un acte de militantisme. C’est une manière à son échelle de défendre la démocratie, de maintenir vivants les espaces du débat et de la pensée.” — Nora Philippe

Et c’est devenu un luxe d’être cohérente entre ce qu’on pense, ce qu’on défend et ce qu’on fait. La France a encore un tissu de salles indépendantes extraordinaire ; il faut le protéger. Parce que, oui, la culture et la liberté de création sont parmi les premières cibles des politiques d’extrême droite. Et il faut continuer à exercer une pression politique, notamment au niveau européen, sur les questions numériques et culturelles.

Les communautés religieuses ont aussi joué un rôle dans la réélection de Trump. Que vous inspire ce retour du religieux ?

Les États-Unis ont toujours combiné colonialisme, suprématie blanche et christianisme. C’est une longue histoire, viscérale, inscrite depuis les origines du pays. Le Ku Klux Klan redéfile : on assiste à la réactivation d’un même imaginaire nourri de racisme, d’antisémitisme, de capitalisme et de foi. Les Églises sont des puissances économiques et politiques à part entière.

Ce n’est pas un sujet que je traite en profondeur dans le film, mais ce qui m’a frappée à Barnard, c’est la manière dont ces jeunes femmes, souvent croyantes, combinaient leur foi et leur féminisme. En France aujourd’hui, on tend hélas à fétichiser et instrumentaliser la laïcité. Aux États-Unis, dans le contexte de Barnard, j’observais que la foi pouvait s’articuler au politique de manière progressiste, et nourrir une pensée et une action féministes. Spiritualité et émancipation peuvent cohabiter.

Votre film s’ouvre sur la maternité. Dix ans plus tard, dans un contexte de recul du droit à l’avortement, que signifie être mère et féministe ?

Le film part d’une expérience très classique : une maternité blanche, hétérosexuelle, biologique, dans un environnement favorisé. Et pourtant, même dans ce cadre « attendu », la maternité peut être aliénante, difficile, solitaire. En 2015, il y avait beaucoup moins de paroles féministes sur la maternité accessibles sur les réseaux ; aujourd’hui, elles foisonnent. À l’époque, je me sentais dépossédée de tout : du temps, de mes moyens physiques et mentaux pour créer. J’avais la sensation de tomber dans un gouffre de non-représentation.

Cette expérience de grande vulnérabilité m’a transformée. Je me suis ressentie « minorée », sans aucun doute par contraste avec la majorité dans laquelle je baignais auparavant, et cela a ouvert en moi une empathie politique beaucoup plus articulée qu’auparavant. La maternité m’a politisée. Filmer sur dix ans, c’est aussi documenter cette transformation.

Et transmettre ce vécu à ma fille, c’est une manière de faire de cette expérience intime un geste de résistance, une forme de transmission réciproque, car j’apprends aussi d’elle. Ce va-et-vient, de l’intime au collectif, de la relation mère-enfant à la sphère publique, c’était ce qui m’intéressait d’approfondir dans mon film.

Votre film relie écologie, antiracisme et féminisme. Aujourd’hui, ces luttes sont toutes attaquées sous l’étiquette « woke ». Comment analysez-vous ce backlash ?

Les luttes intersectionnelles ne datent pas d’hier : les féminismes noirs et latinos pensaient déjà ensemble race, genre et classe dans les années 1960. L’écologie politique et le féminisme ont, eux aussi, longtemps cheminé de concert. Ces pratiques ont souvent été invisibilisées, notamment par le féminisme blanc.

Evy, l’une des protagonistes du film, disait déjà à dix-neuf ans que le réchauffement climatique est une question de justice raciale et de genre. Elle avait compris que ces combats se nourrissent les uns des autres, et qu’ils ont les mêmes adversaires.

Ce qui change aujourd’hui, c’est l’ampleur du backlash. Les attaques réactionnaires ne sont pas toujours concertées, mais elles convergent. Elles s’appuient sur des réseaux économiques et idéologiques puissants : grandes fortunes, groupes médiatiques, think tanks ultraconservateurs, y compris en France ! Le terme « woke » fonctionne comme une arme de délégitimation massive : il permet de disqualifier en bloc tout ce qui remet en cause les privilèges.

Le titre du film, Girls for Tomorrow, résonne différemment aujourd’hui. Y a-t-il encore un tomorrow ?

Oui, absolument. Le film parle du temps, de la mémoire, de l’héritage. La séquence où Anta se réapproprie les archives de la traite et de l’abolition est, pour moi, le cœur du film : elle renvoie l’Europe à son histoire coloniale, à la source de sa richesse et de ses privilèges. Ce n’est pas une nostalgie, c’est une réappropriation active du passé, une manière d’habiter le temps autrement.

Revenir sur ce passé, c’est rouvrir des possibles, reconstruire des futurs. Et malgré la gravité du moment, il reste des signaux d’espoir : à New York, le nouveau maire, Zohran Mamdani, porte un discours féministe et écologique inédit dans la vie politique américaine. Ce n’est pas anecdotique : c’est le signe que des forces de résistance continuent d’exister, même au cœur des institutions.

Oui, notre demain sera peut-être dystopique, mais on ne leur laissera pas nos vies. Il faut inventer des luttes et des motifs de joie, sinon on meurt d’épuisement. C’est pour cela que j’ai dédié ce film à ma fille et, à travers elle, à toutes les filles. Parce qu’il s’agit aussi de transmettre une force, une foi dans la possibilité du lendemain.