Julie Billy, productrice engagée : faire exister d’autres regards comme acte féministe

Productrice, cofondatrice du collectif 50/50 et de la société June Films, Julie Billy défend depuis près de quinze ans un cinéma féministe, inclusif et audacieux. Elle a produit notamment Animale (2024) d’Emma Benestan et La Petite Dernière d’Hafsia Herzi, adaptation du roman éponyme de Fatima Daas, présenté en avant-première à la 5ᵉ édition du Festival du Film Féministe aux Lilas avant sa sortie nationale le 22 octobre 2025.

Dans cet entretien accordé à Enflammé.e.s le 12 octobre, la productrice revient sur la genèse du film, les résistances rencontrées, la liberté qu’elle défend pour les cinéastes et sa vision d’un cinéma français à l’image de sa diversité.

De gauche à droite : Naomi Denamur et Julie Billy, les cofondatrices de June Films (June Films)

Vous avez cofondé Le Deuxième Regard puis le Collectif 50/50. Avec June Films, vous semblez prolonger ce combat en le rendant concret : produire des films féministes, inclusifs et intimes. Peut-on dire que vous êtes passée du militantisme à la mise en pratique du féminisme dans la production ?

Je ne crois pas être passée de l’un à l’autre : c’est une continuité. J’ai co-développé Le Deuxième Regard et le Collectif parce que je travaillais déjà dans le cinéma et que ces questions m’habitaient. Pourquoi il y a moins de femmes cinéastes, pourquoi les réalisatrices n’ont pas accès aux mêmes budgets que les réalisateurs ? Je ne me dis jamais : « je fais un film féministe ». Je ne produis pas des films militants, je produis des films que j’ai envie d’aller voir en tant que spectatrice, et qui rassemble un public, que j’espère le plus large possible, sur des thématiques universelles.

Le travail mené au sein de 50/50, notamment à travers les études que nous avons conduites, m’a donné des clés de réponse à ces questions. Disposer de données chiffrées permet parfois d’argumenter plus solidement au moment du financement d’un de nos films. Même si l’argument majeur reste l’argument artistique.

Ensuite, dans ma pratique, il ne s’agit pas de « faire passer un message », mais de permettre d’ouvrir les voix des cinéastes comme Emma Benestan ou Hafsia Herzi — des femmes, issues de la diversité, jeunes, aux regards singuliers - et de leur offrir les moyens nécessaires pour que leur voix soit la plus libre possible.

Mes choix de films sont aussi parfois liés à mon histoire personnelle : j’ai grandi en HLM, d’où l’importance de Gagarine (2020) de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh par exemple dans mon cœur de productrice, qui racontait quelque chose de la mixité des cités des années 1970 à leur abandon par les pouvoirs publics aujourd’hui. Et en tant que productrice lesbienne, l’œuvre de Fatima Daas m’a profondément touchée, par ce qu’elle porte d’universel : comment parvenir à être pleinement soi-même quand on cumule des identités complexes. Les sujets de ces films me traversent intimement ; ils sont viscéraux.

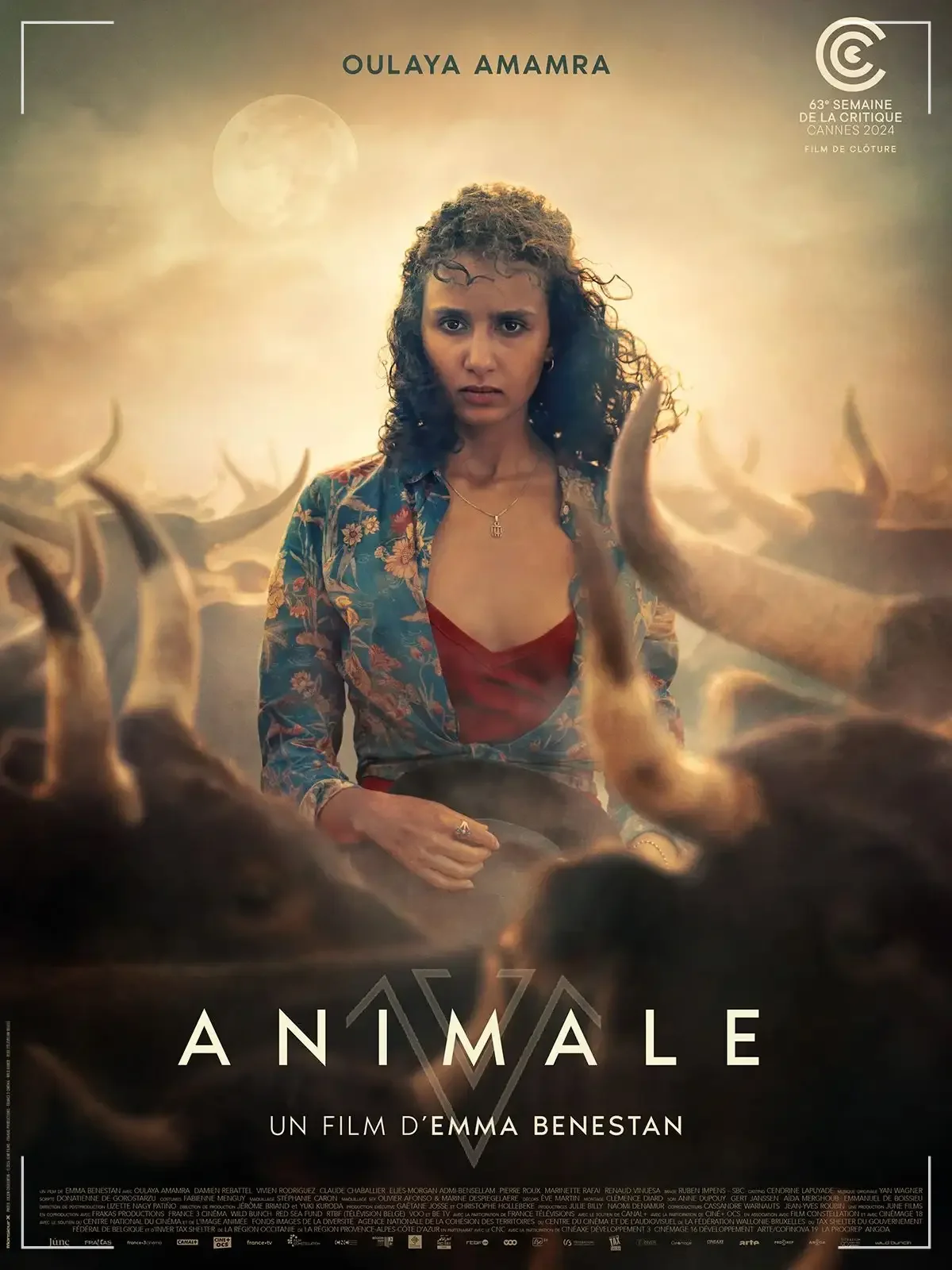

Animale (2024), drame fantastique réalisé par Emma Benestan et produit par June Films. Il a été présenté en séance spéciale de clôture à la 63ᵉ Semaine de la critique, au Festival de Cannes 2024.

Produire La Petite Dernière, c’était un choix manifeste. Qu’est-ce qui vous a convaincue ? Et comment s’est nouée la relation avec Hafsia Herzi autour de ce projet ?

J’ai lu le roman de Fatima Daas le jour de sa sortie en 2020 : j’avais été happée dès le pitch. J’ai aussitôt fait une offre à son éditrice, sans même attendre d’avoir les statuts définitifs de June Films ; je venais tout juste de créer June avec mon associée Naomi Denamur. Je ne pouvais pas imaginer que quelqu’un d’autre qu’Hafsia adapte ce livre. Il m’avait bouleversée : j’y voyais un personnage que je connaissais intimement, que je n’avais encore jamais lu ni vu au cinéma.

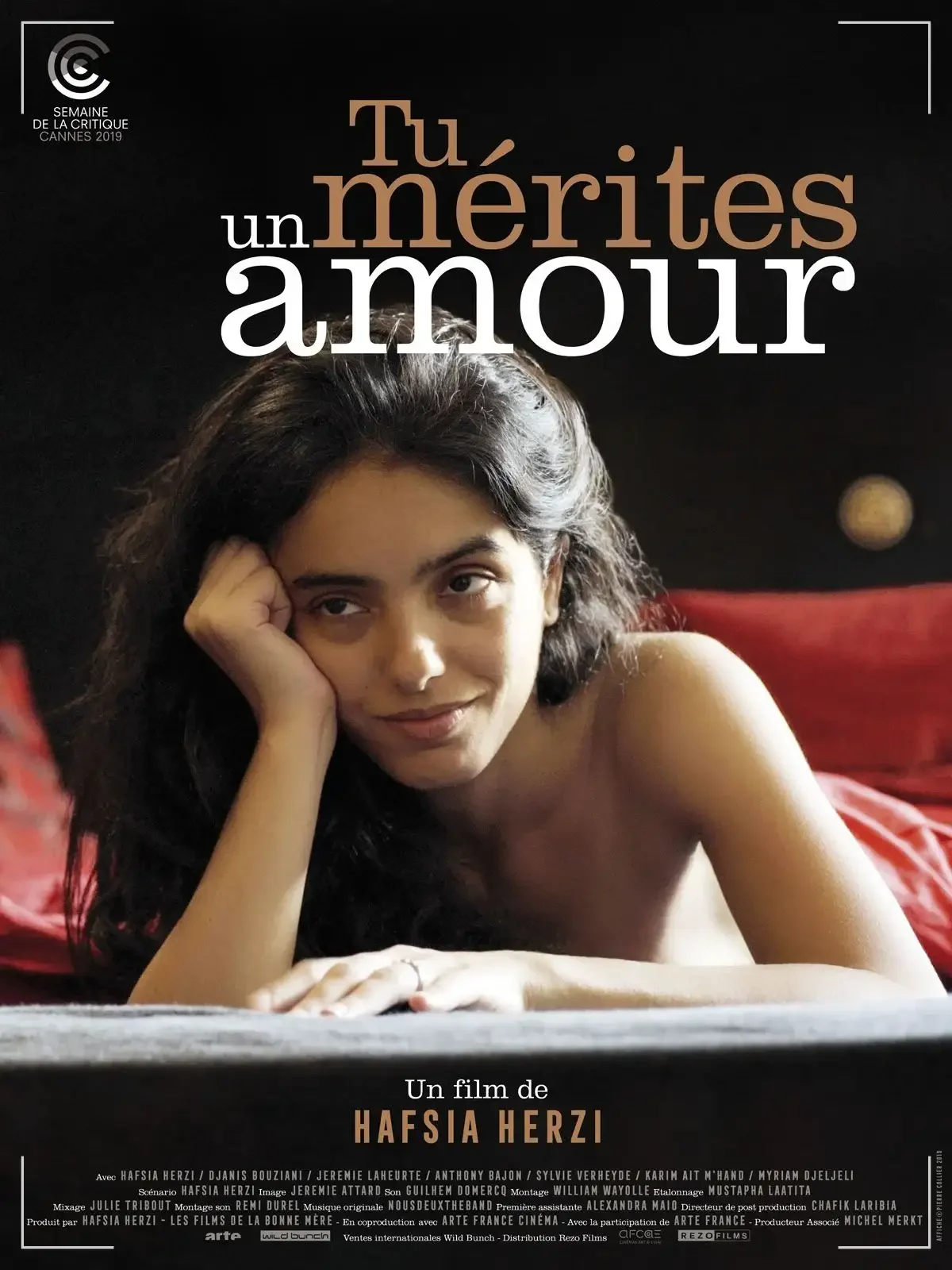

Le texte semblait presque « inadaptable ». La vraie question était : qui pourrait en saisir la force ? Immédiatement, j’ai pensé à Hafsia Herzi. Son cinéma possède la même liberté, la même modernité que la langue de Fatima : ce mélange de slam, de poésie vivante. J’admirais énormément Tu mérites un amour (2019) ; c’était un film d’une fraîcheur et d’une audace rares.

Je ne la connaissais pas encore personnellement. Je l’ai appelée pendant qu’elle montait Bonne Mère (2021). Elle a accepté de lire le roman ; deux semaines plus tard, elle me rappelait : « J’ai adoré, je veux le faire. » C’est là que notre relation est née.

Tu mérites un amour (2019), premier long-métrage écrit et réalisé par Hafsia Herzi.

On a parlé, au Festival de Cannes 2025, d’ « année des lesbiennes ». Est-ce, selon vous, un tournant durable ou un effet de loupe ?

Je crois qu’il s’agit avant tout d’un effet de loupe, d’un moment où certains sujets prennent le relais d’autres. Il y a des années où le cinéma se tourne vers la figure du père, d’autres vers la mère ; cette fois, ce sont les héroïnes queer qui ont occupé la lumière. Reste à voir si cela se traduira en entrées : est-ce que le public ira voir ces films ?

Ce sont souvent des œuvres difficiles à financer. Pour La Petite Dernière, nous avons rencontré pas mal de difficultés : j’ai dû aller chercher des fonds en Allemagne et auprès de programmes européens, faute d’obtenir côté français le soutien de certains guichets essentiels.

“La vraie question, désormais, est de savoir si cette visibilité cannoise rendra les financiers moins frileux sur les prochains films aux héroïnes queers, s’ils seront plus enclins à faire confiance aux cinéastes qui portent ces récits.” — Julie Billy

Pourquoi ces réticences à financer ce type de projets persistent-elles ?

Ce n’est pas uniquement politique. La sexualité et la religion sont deux sujets tabous en soi; donc en les cumulant, on savait qu’on cumulait aussi les obstacles. Certains partenaires se disent : « C’est un public niche, ça ne parlera qu’à un public LGBT. » La Petite Dernière prouve l’inverse : le film est universel dans ses thématiques. Nous l’avons constaté en avant-premières, en festivals, comme à travers les ventes internationales ; il s’est vendu dans le monde entier, à l’exception de quelques pays où la censure l’interdit.

En avant-premières, on voit des publics très variés : des hommes blancs de plus de soixante ans bouleversés, qui remercient Hafsia d’avoir porté un tel film avec autant de délicatesse, autant que des jeunes femmes proches du sujet. C’est ce que je défendais déjà lors du financement : refuser d’enclaver le récit dans une case. On peut n’être ni lesbienne ni croyante et être profondément touché par ce film.

Autre frein : un scénario qui n’était pas classique. Tout le monde n’a pas le même pouvoir de projection : certains comités nous ont suivis immédiatement, d’autres non, c’est la vie du financement d’un film. On a souvent plus de refus que l’inverse.

Et durant le tournage, avez-vous rencontré des résistances ?

Oui. Sur le plateau, on s’est vues refuser l’accès à des lieux de tournage. Avec Hafsia, ces non nous ont donné encore plus d’énergie, un sentiment de nécessité, presque de combat. On a fait le film quand même, et cette opposition, au fond, nous a portées.

Le film a remporté la Queer Palm et le Prix d’interprétation féminine à Cannes. Ces distinctions consacrent-elles avant tout un pari artistique ou un travail d’équipe ?

Les deux, sans hésitation. C’est à la fois la reconnaissance d’un pari artistique fort et celle d’un travail profondément collectif. Ce film, c’est une équipe qui suit une cinéaste, Hafsia, depuis ses débuts, même à l’époque où elle autoproduisait ses œuvres sans moyens. En trois films, elle est devenue, je crois, une cinéaste majeure en France.

Et récompenser Nadia Melliti, c’est saluer le courage d’une jeune femme qui n’avait jamais joué. Deux ans et demi de casting ont été nécessaires avant de la trouver. Endosser un tel rôle, se rendre aussi visible, ce n’est pas évident. Ce prix célèbre à la fois son audace et celle du regard d’Hafsia.

Vous dites que « la production, c’est l’art du risque ». Qu’est-ce qui guide le vôtre aujourd’hui ?

Rassembler. C’est ce que j’essaie de faire avec les films que nous développons chez June : rassembler un public, créer des ponts plutôt que des murs. Et, très concrètement, continuer à offrir des espaces de liberté à des cinéastes dont le regard me semble important, innovant.

Si vous deviez définir en quelques-uns le cinéma que vous voulez faire exister demain ?

Mettre en avant la diversité de la France, celle du cinéma français, et porter l’émergence de nouveaux regards.

Dernière question, parce qu’elle raconte aussi un moment d’industrie : La Petite Dernière a failli représenter la France aux Oscars. Comment l’avez-vous vécu ?

C’était fou d’être dans les cinq films français pré-sélectionnés. À Cannes, nous étions le seul film d’une cinéaste française, récompensé. Cela aurait été un signal très fort : Hafsia aurait été la première réalisatrice française issue de la diversité à représenter la France dans cette catégorie.

Un autre geste politique a été choisi par le comité, plus « sûr » peut-être, avec la Palme d’or [N.D.L.R.Un simple accident de Jafar Panahi] et les chances de nomination qui vont avec. Ce n’est pas grave : on est heureuses déjà d’être allées si loin. Et le film vit très bien ; il sera distribué aux États-Unis et dans plus de 30 territoires dès l’année prochaine. On a déjà tout gagné.