Ménopause : un tabou politique, culturel et médical

Dans son essai Bouffées de chaleur Briser le tabou de la ménopause, initialement publié en 2022 en allemand puis en français en 2023 aux Éditions La Découverte, la journaliste et autrice féministe Miriam Stein brise un tabou tenace : celui de la ménopause. À partir de son propre parcours, elle interroge l’aveuglement du système médical, les angles morts du féminisme contemporain, et l’invisibilisation des femmes à mi-parcours de leur vie.

Dans cet entretien accordé à Enflammé.e.s le 1er juillet 2025, elle appelle à une transformation profonde, politique et culturelle, de notre regard sur cette transition universelle.

Miriam Stein a notamment travaillé pour la Süddeutsche Zeitung, a été responsable des rubriques « culture » et « voyages » de l’édition allemande de Harper’s Bazaar et est aujourd’hui journaliste freelance entre autres pour Die Zeit et Der Spiegel. (Debora Mittelstaedt)

Vous racontez avoir vécu votre entrée en périménopause, à 44 ans, comme un moment à la fois déroutant et solitaire. Quand avez-vous compris que cette expérience intime avait aussi une dimension politique ?

Je crois que j’en ai pris conscience le jour où j’ai compris que je n’étais pas seule. Ce qui m’arrivait arrivait aussi à tant d’autres femmes autour de moi. Je me suis toujours pensée féministe, et même plutôt bien informée. Pourtant, j’ignorais tout de la périménopause et de la ménopause. Pour moi, cela survenait quelque part vers la fin de la cinquantaine : on avait peut-être deux bouffées de chaleur, puis les règles s’arrêtaient. Et franchement, cette dernière partie ne me semblait pas si mal ; je n’ai jamais vraiment aimé avoir mes règles.

Mais je n’avais aucune idée du reste : les insomnies, les intolérances alimentaires, les problèmes de peau, les migraines, les palpitations. J’ai sincèrement cru que j’étais gravement malade. Et quand les examens ont enfin écarté une pathologie grave — ce qui, bien sûr, a été un soulagement — j’ai commencé à consulter un nombre croissant de médecins. Mais aucun ne savait quoi faire. Eux non plus ne comprenaient ce qui se passait.

Et pourtant, c’est une étape que traversent toutes les personnes dotées d’un utérus. Certaines vivent une périménopause, d’autres entrent directement en ménopause. Mais pour toutes, c’est une expérience universelle. Et malgré cela, on n’en parle pas. On ne nous dit pas ce qui nous attend. Les médecins ne sont pas préparés. Les amies n’évoquent pas le sujet. Nos mères non plus. Ce silence, collectif et générationnel, c m’a fait comprendre que ce que je vivais n’était pas qu’un problème individuel. C’était culturel. Politique. Systémique.

Votre livre mêle colère, lucidité et humour. L’écriture a-t-elle été pour vous une manière de reprendre le pouvoir sur votre corps, et sur une étape de la vie que notre société continue d’ignorer ou d’entourer de honte ?

Absolument. Et c’est intéressant que vous parliez de colère, car elle traverse le livre, c’est vrai. Mais j’ai aussi ressenti un véritable besoin de comprendre comment on en est arrivé là.

Durant sa rédaction, j’ai beaucoup repensé à l’époque où le féminisme s'était emparé plus directement du corps. Dans les années 1970, la santé des femmes était au cœur des combats — pas uniquement autour de la contraception, de l’avortement ou de la reproduction, mais sur l’expérience entière de vivre dans un corps féminin. Cette phase n’a pas duré. Elle a été supplantée par une autre vague féministe, cruciale à l’époque, qui portait des revendications d’accès au monde du travail et d’autonomie économique pour les femmes. C’était une revendication pleinement légitime dans le contexte des années 1980. Mais dans ce glissement, quelque chose s’est perdu.

On a oublié que la santé est le socle de l’autonomie. Quand on ne va pas bien, quand on ne comprend pas ce qui se passe dans son corps, quand on se sent dépassée, isolée, sans soutien, il devient impossible d’être vraiment libre. Et cela ne concerne pas uniquement la périménopause. Pensez à l’endométriose. Ou à tous ces syndromes mal compris, encore trop peu étudiés, auxquels tant de jeunes femmes sont confrontées pendant leurs années de fertilité. La santé des femmes a été marginalisée par la médecine pendant des siècles et, soyons honnêtes, aussi par un certain féminisme dominant au cours des trente dernières années.

“Écrire ce livre a été ma manière de renouer les fils, de dire qu’il faut réinvestir le corps comme espace de lutte féministe. Car si on l’abandonne, on perd une part immense de notre pouvoir. Et ce n’est pas juste une question de développement personnel : c’est une injustice structurelle.” — Miriam Stein

Il y a aussi un arrière-plan historique. Aux alentours du 13ᵉ ou 14ᵉ siècle, quand la médecine est devenue une discipline universitaire, les femmes ont été écartées. Avant cela, il existait des guérisseuses, des soignantes. Hildegarde de Bingen, par exemple, a écrit des ouvrages visionnaires sur la santé des femmes. Mais une fois exclues de la science médicale, le champ s’est rétréci : on s’est focalisé sur la grossesse et l’accouchement. Le reste du corps féminin ? Oublié. Non étudié. Incompris.

Et par-dessus cela, il faut ajouter le biais lié à l’âge : ne plus être fertile, ne plus être désirable. Dans nos sociétés occidentales d’après-guerre, obsédées par la jeunesse, les femmes d’âge mûr ont été reléguées dans une sorte de vide. Passé 65 ans, il existe peut-être de nouveaux rôles : celui de la « vieille folle », de la « figure nationale » ou de la grand-mère attendrissante. Mais à la quarantaine, à la cinquantaine ? Rien. On n’est plus jeune, pas encore assez vieille pour devenir une figure folklorique. Et pendant ce temps, le corps se dérègle dans tous les sens.

C’est à ce moment-là que j’ai vraiment commencé à réfléchir : qu’est-ce que cela dit de notre identité ? En tant que femmes, en tant que féministes, en tant qu’êtres humains incarnés ? Que se passe-t-il quand le féminisme ne nous accompagne plus dans la seconde moitié de la vie ?

C’est ce qui a guidé la deuxième partie du livre : ouvrir un espace non pour s’éteindre, ni s’effacer, mais pour renaître autrement.

Et si on réinventait le récit de la ménopause ?

Votre livre dialogue avec plusieurs penseuses féministes comme Simone de Beauvoir ou Gloria Steinem. En quoi leurs idées vous ont-elles aidée à envisager la ménopause non comme un déclin, mais comme une étape de transformation ?

C’est une question passionnante, parce que Beauvoir et Steinem incarnent des vagues féministes très différentes, et des rapports très contrastés au corps féminin vieillissant.

Simone de Beauvoir a écrit sur la vieillesse avec une grande sévérité. Elle n’a pas été tendre envers elle-même, ni envers les autres femmes qui vieillissent. Je pense que cela tient au contexte dans lequel elle a vécu — les années 1950 et 1960, une époque encore profondément misogyne. Elle n’avait sans doute pas d’espace pour concevoir la vieillesse ou la ménopause autrement que comme un déclin.

Gloria Steinem, à l’inverse, était bien plus attentive aux réalités du corps. Elle a écrit sur les menstruations, l’avortement, la contraception : autant de sujets qui n’étaient pas vraiment dans le champ d’intérêt de Beauvoir. Mais Steinem était aussi une très belle femme. Une femme séduisante. Et même si elle a brillamment analysé les limites d’un regard qui ne voit en vous qu’un objet de désir, elle a profité de cette désirabilité pendant de longues années. Ce qui rend l’expérience de la ménopause d’autant plus ambivalente — même pour elle.

Ce qui est intéressant, c’est que l’une des rares féministes à avoir vraiment affronté la ménopause de front très tôt, c’est Germaine Greer. Son livre, au début des années 1990, était puissant. Elle y critiquait à la fois Big Pharma et l’industrie capitaliste de la mode et de la beauté. Elle posait des questions cruciales : est-ce que je reste une consommatrice potentielle ? Est-ce que j’ai encore une valeur dans une économie de marché ?

Mais ce que j’ai trouvé absent, y compris chez elle, c’est une tentative de réconcilier la femme ménopausée avec la société. Non pas seulement critiquer, mais imaginer une place. Comment une femme en périménopause vit-elle dans le monde, dans la culture, dans une communauté ?

“C’est pour cela que j’ai perçu un manque dans le féminisme. Même aujourd’hui, malgré le début de conversations ici en Allemagne depuis la parution de mon livre, on a encore beaucoup de retard. Le féminisme doit se prolonger dans la deuxième moitié de la vie. Intégrer la ménopause, et ce qui vient après.” — Miriam Stein

Et pour être honnête, je n’ai pas encore trouvé toutes les réponses. Mais ce qui m’a aidée, c’est de reconsidérer la périménopause comme une sorte de deuxième puberté. Au sens littéral. La puberté est une phase de transition que l’on a énormément racontée : il y a des romans, des films, des séries, même des playlists consacrés à cette période. Pourquoi ne fait-on pas la même chose pour cette autre transition ?

Surtout pour les femmes. Parce que le vieillissement est différent quand toute votre identité sociale s’est construite autour de la fertilité ou de la désirabilité. Ce n’est pas le cas de toutes, bien sûr, mais c’est encore un récit dominant. Alors je me suis dit : pourquoi ne pas inventer une autre histoire ? Une histoire d’entrée dans l’âge mûr.

Il faut sortir de ce que Chimamanda Ngozi Adichie appelle « l’histoire unique ». Celle où la femme en périménopause est moite, irritable, désagréable. Oui, j’ai été tout ça ; mais ce n’est qu’une partie de l’histoire.

Il y a tellement plus à dire. Et nous avons besoin de récits. De milliers de récits. Parce que nous sommes toutes différentes. C’est ainsi qu’on peut créer un nouveau langage culturel autour de la ménopause ; un langage qui inclut la rage, oui, mais aussi les possibles, l’absurde, et même la joie.

Quand le système fait défaut : la santé des femmes, entre silence et isolement

En France comme en Allemagne, la ménopause reste souvent ignorée par le système de santé. En quoi votre propre parcours médical a-t-il révélé les limites du système allemand ?

Ce que j’ai très vite compris, c’est que les médecins que j’ai consultés ne pouvaient pas vraiment m’aider, parce qu’ils ne savaient tout simplement pas. Ils n’en savaient pas plus que moi, et parfois même moins, au sujet de périménopause. J’ai été sidérée. J’ai enchaîné les consultations sans qu’aucun.e ne parvienne à m’expliquer clairement ce qui se passait. Soit il n’y avait pas de diagnostic, soit les hypothèses ne tenaient pas debout.

Le système de santé allemand n’a tout simplement pas de cadre adapté. La ménopause et la périménopause ne sont pas considérées comme des pathologies. Par conséquent, les médecins ne sont ni rémunérés pour en parler, ni formés pour les reconnaître. Il n’existe donc aucun cadre médical solide, et les femmes doivent souvent chercher seules des réponses, dans les livres ou sur Internet. Quand votre corps change de manière radicale, que vous ne dormez plus, que tout semble déréglé, c’est plus que frustrant que de ne pas être prise au sérieux.

Diriez-vous qu’il s’agit d’une forme de négligence structurelle ?

Absolument. Quand la moitié de la population traverse une phase de bouleversements physiques et psychiques profonds — et que le système de santé n’est pas prêt à y faire face ? C’est bien une faille structurelle. Un angle mort intégré au système lui-même. Et cela prolonge une longue histoire de la médecine où le corps des femmes a été ignoré, mal compris, sous-étudié.

Encore aujourd’hui, la majorité des médicaments et traitements reposent sur des recherches menées sur des corps masculins. Et cela a des conséquences très concrètes. L’une d’elles, c’est cette manière dont on fait sentir aux femmes de la quarantaine ou de la cinquantaine qu’elles exagèrent, qu’elles s’inventent des symptômes.

Cela renforce aussi un profond sentiment de solitude. Car si la médecine n’est pas en mesure de poser un nom sur ce que vous traversez, vous commencez à douter de vous-même. Vous vous sentez isolée. Parfois même honteuse. Alors que, je le rappelle, cela concerne littéralement toute personne ayant un utérus.

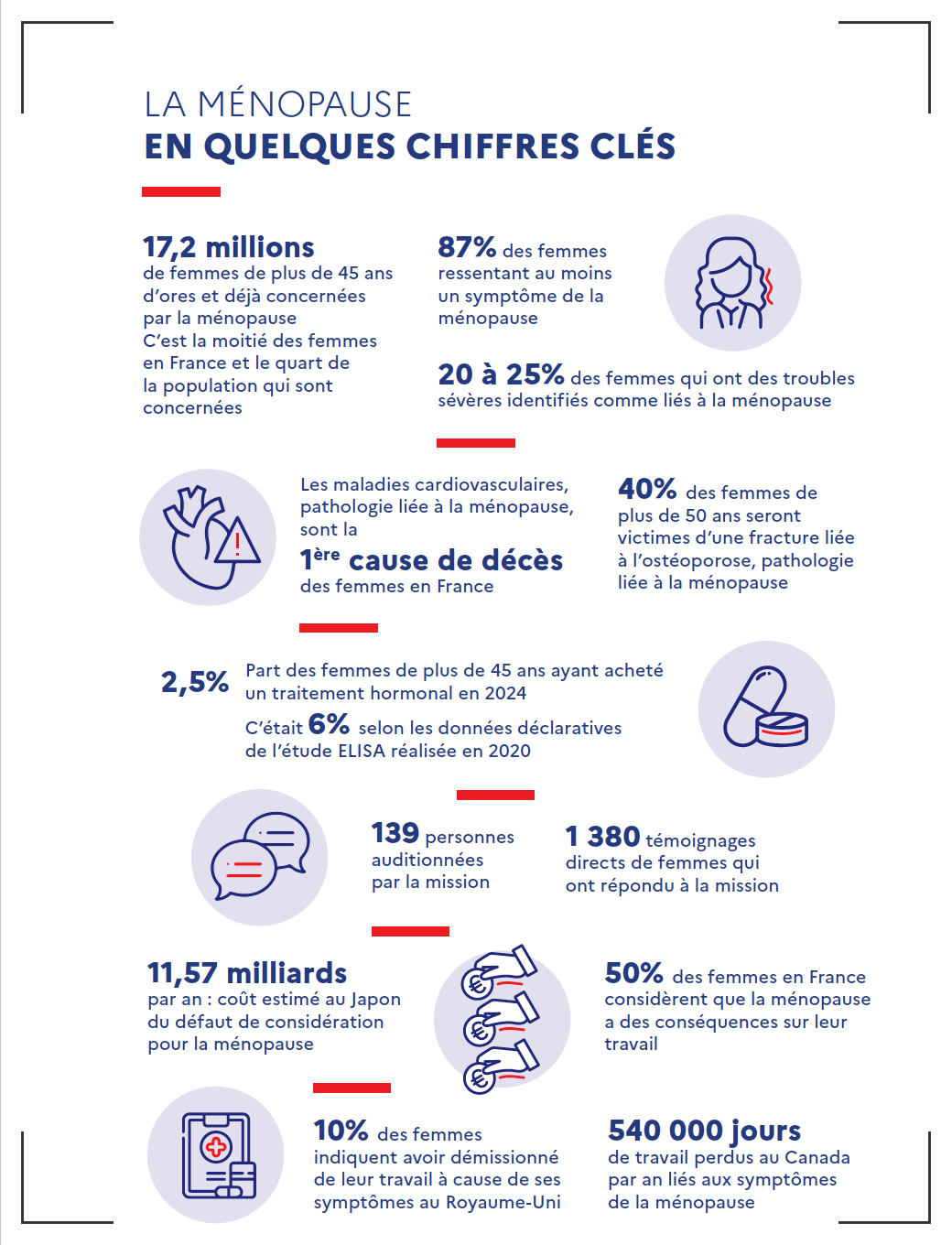

Chiffres issus du dossier de presse La ménopause en France : rapport de Stéphanie Rist, députée du Loiret (9 avril 2025)

La France[1] a récemment annoncé une stratégie nationale sur la ménopause, avec 25 recommandations pour en faire une priorité de santé publique. Comment accueillez-vous ce tournant politique ?

Je trouve cela remarquable. C’est un pas dans la bonne direction, et il était grand temps. Trop longtemps, la ménopause a été reléguée au rang de transition intime, presque honteuse, que chaque femme était censée traverser seule.

La considérer enfin comme une question de santé publique change tout. Cela signifie : c’est une réalité qui des millions de femmes ; elle mérite toute notre attention, des moyens, et surtout, du respect.

-

RECOMMANDATION N°1

Mobiliser les moyens publics disponibles – en particulier les sites internet publics – pour offrir aux femmes des informations fiables sur les symptômes de la ménopause.

RECOMMANDATION N°2

Engager dans la communication publique une vision moins anxiogène de la ménopause, en luttant contre les stéréotypes et en combattant l’idée que la ménopause est nécessairement une période de déclin ou de crise.

RECOMMANDATION N°3

Informer, dès le collège, sur les différentes phases de vie des hommes et des femmes, aujourd’hui largement cantonnée à la reproduction, en intégrant le vieillissement hormonal.

RECOMMANDATION N°4

Intensifier la communication à destination du grand public (campagnes, ressources documentaires dans les cabinets médicaux et les pharmacies…) en passant commande à Santé Publique France.

RECOMMANDATION N°5

Utiliser les réseaux sociaux et le numérique comme une force et une opportunité pour informer, et non comme une source de défiance (partenariats avec des créateurs de contenu éthiques, utilisation de Mon Espace santé à des fins de prévention personnalisée, encouragement des collaborations avec les applications de la Femtech).

RECOMMANDATION N°6

Soutenir les actions d’information et de prévention naissantes en pérennisant leur financement aujourd’hui fragile, en lien avec les Agences régionales de santé.

RECOMMANDATION N°7

Proposer au Planning Familial d’élargir ses compétences à l’âge de la ménopause, en prenant exemple sur ce qu’il réalise déjà en Côte-d’Or.

-

RECOMMANDATION N°8

Actualiser les recommandations de la Haute Autorité de Santé sur la prise en charge de la ménopause d’ici la fin 2025, dans le cadre d’une vision globale (traitements hormonaux et non hormonaux, hygiène de vie, compléments alimentaires, dispositifs médiaux, parcours).

RECOMMANDATION N°9

Sur la base des nouvelles recommandations de la HAS, renforcer l’information, la formation initiale et continue des professionnels de santé sur la ménopause.

RECOMMANDATION N°10

Saisir l’opportunité de la création de « Mon bilan prévention » à 45 ans pour l’enrichir des enjeux liés à la ménopause (compléter l’auto-questionnaire pour mieux reconnaître ses symptômes, informer systématiquement à l’occasion du bilan).

RECOMMANDATION N°11

À l’occasion de la négociation du prochain avenant à la convention médicale entre les médecins libéraux et l’assurance maladie, mettre à l’ordre du jour des discussions la création d’une consultation longue en début de ménopause.

RECOMMANDATION N°12

S’appuyer sur l’ensemble des professionnels concernés et en proposant à chaque femme un parcours individualisé de la ménopause, en utilisant mieux les compétences des sages-femmes, des kinésithérapeutes ou des diététiciens.

RECOMMANDATION N°13

Intégrer les enjeux liés à la ménopause à la généralisation de la démarche Handigynéco pour les femmes en situation de handicap.

RECOMMANDATION N°14

Organiser des Assises de la ménopause pour réunir l’ensemble des parties prenantes (professionnels, femmes, entreprises…) autour d’une Stratégie nationale de la ménopause.

RECOMMANDATION N°15

Promouvoir la recherche fondamentale, translationnelle et innovante sur la ménopause (bourses de recherche, intégration des femmes dans les études cliniques, soutien des start-ups).

-

RECOMMANDATION N°16

Développer la prise de conscience des entreprises en chiffrant le coût économique de la ménopause en France avec diffusion aux chefs d’entreprises.

RECOMMANDATION N°17

Intégrer la ménopause dans le plan de santé au travail numéro 5 (PST 5), en cours d’élaboration.

RECOMMANDATION N°18

Produire des statistiques sur la santé au travail en fonction du sexe et de la tranche d’âge, pour combler le manque actuel.

RECOMMANDATION N°19

Créer et diffuser un guide « Ménopause sur le lieu de travail » à destination des managers et des salariés.

RECOMMANDATION N°20

Intégrer pleinement la ménopause dans la politique RH et managériale des grandes entreprises et des services publics (désigner un Ambassadeur « Ménopause et emploi » pour sensibiliser les employeurs partout en France et lancer une démarche « l’Engagement Ménopause » à destination des entreprises).

RECOMMANDATION N°21

Sensibiliser les agents de France Travail aux risques de désinsertion professionnelle liés à la ménopause

RECOMMANDATION N°22

Adapter les matériels de bureau aux recommandations du GEMVI pour lutter contre la sédentarité pendant la ménopause.

RECOMMANDATION N°23

Au sein des entreprises, encourager l’élaboration d’un diagnostic suivi d’un plan d’adaptation des conditions de travail à l’échelle de chaque établissement.

RECOMMANDATION N°24

Intégrer l’enjeu de la ménopause dans la visite médicale de mi-carrière à 45 ans.

RECOMMANDATION N°25

Offrir un cadre juridique stable aux collectivités publiques souhaitant mettre en place, à titre expérimental, un congé ménopause au sein de leurs services.

“Écrire ce livre a été ma manière de renouer les fils, de dire qu’il faut réinvestir le corps comme espace de lutte féministe. Car si on l’abandonne, on perd une part immense de notre pouvoir. Et ce n’est pas juste une question de développement personnel : c’est une injustice structurelle.” — Miriam Stein

Parmi les mesures proposées, on trouve une consultation médicale dédiée dès l’apparition des symptômes, des programmes éducatifs dès l’école, un meilleur financement de la recherche scientifique, et une reconnaissance accrue de la ménopause au travail. Vous semblent-elles pertinentes ?

Oui, toutes. Chacune répond à une faille évidente. La consultation est essentielle : les femmes ont besoin d’être écoutées, qu’on leur explique ce qu’elles traversent, et qu’on leur propose de véritables options thérapeutiques — pas qu’on les expédie d’un « vous allez bien vivre avec ».

L’éducation à l’école est tout aussi fondamentale. Imaginez un monde où les filles grandiraient en sachant ce qu’est la ménopause, où elles n’y arriveraient pas, comme moi, à quarante ans, sans aucun repère. Ce serait un véritable changement.

Quant à la recherche, elle est cruciale. Aujourd’hui encore, la ménopause reste largement ignorée par la science. Beaucoup de traitements reposent sur des hypothèses ou des données obsolètes. Il nous faut une recherche plus solide, et surtout, une recherche qui inclut enfin les corps des femmes. Ce n’est toujours pas le cas.

Et pour le monde du travail ? Oui, oui, et encore oui. Les femmes autour de la cinquantaine sont indispensables dans tous les secteurs. Pourtant, la ménopause y reste un non-dit — rarement évoquée, encore moins prise en compte. Il faut que cela change.

Ces propositions me semblent donc à la fois fortes, concrètes et urgentes.

Souhaiteriez-vous ajouter quelque chose à ces recommandations — ou y a-t-il des points qui vous semblent nécessiter une certaine vigilance ?

Je voudrais simplement insister sur un point essentiel : il ne faut surtout pas adopter une approche uniforme. La ménopause ne se vit pas de la même manière pour toutes. Il faut reconnaître les croisements avec la race, la classe sociale, le statut migratoire, le handicap. Nous n’avons ni les mêmes parcours, ni le même accès aux soins. Il est donc impératif que les voix féministes restent au cœur de ce processus. Sinon, le risque est grand de voir ce sujet réduit à une simple question médicale – ou pire, à une gestion bureaucratique. Il est temps de repenser culturellement ce moment de vie.

Est-ce qu’il se passe quelque chose de comparable en Allemagne aujourd’hui ? La ménopause reçoit-elle une attention politique ?

Non, pas vraiment. Il y a davantage d’attention médiatique, c’est vrai, et un peu plus d’activisme à la base. Depuis la parution de mon livre, les langues se délient. Mais nous n’avons rien de comparable à ce que propose la France. Aucune stratégie nationale. Aucun cadre officiel. Le sujet reste traité comme une question marginale, voire carrément tourné en dérision.

À ce titre, je suis vraiment impressionnée par ce qui se passe en France. J’espère que cela fera école. Et que d’autres pays suivront. Parce que ce n’est pas un problème franco-français ; c’est un enjeu mondial.

Sortir de l’invisibilité pour faire front

À votre avis, le système de santé allemand prend-il en compte les différences vécues par les femmes selon leur origine sociale, raciale ou migratoire, dans le cadre de la ménopause ?

Pas vraiment. Ou en tout cas, pas de manière systématique. Il existe quelques chercheurs et chercheuses qui tentent d’introduire une approche plus large, plus intersectionnelle. Mais dans l’ensemble, le système repose encore sur une figure par défaut : celle d’une femme blanche, de classe moyenne, avec un emploi stable et une bonne couverture santé. Toutes celles qui ne rentrent pas dans cette norme, que ce soit à cause de leur parcours, de leurs conditions de vie ou de leur situation économique, passent à travers les mailles du filet.

Et ce n’est pas spécifique à la ménopause. C’est un problème plus large, qui touche la santé des femmes en général. Mais la ménopause le rend particulièrement visible, parce qu’à cette étape de la vie, toutes ces inégalités déjà existantes se cristallisent, s’amplifient.

Existe-t-il en Allemagne des espaces féministes ou communautaires qui accompagnent les femmes pendant la ménopause, en dehors du système médical traditionnel ?

Oui, il en existe. De petits collectifs, des thérapeutes féministes, des doulas, des coachs en santé, des personnes qui tentent de proposer des alternatives. Il y a aussi des centres de santé pour femmes, créés dans les années 1970, dont beaucoup sont encore actifs aujourd’hui. Mais ces structures restent souvent sous-financées. Les conseillères spécialisées dans la ménopause viennent tout juste de se constituer en syndicat.

Ces initiatives de terrain sont essentielles : elles offrent un espace où les femmes peuvent raconter ce qu’elles vivent, recevoir du soutien, et briser la honte qui entoure encore trop souvent cette étape de la vie. Parfois, simplement comprendre qu’on n’est pas seule — que ce que l’on traverse est légitime — cela peut être profondément transformateur.

Avez-vous le sentiment qu’une nouvelle énergie collective est en train d’émerger autour de ces enjeux, au-delà des générations ? Et selon vous, que faudrait-il pour qu’elle débouche sur un changement féministe durable ?

Oui, absolument. Je le ressens très fort. Quelque chose est en train de bouger, et c’est porteur d’un immense espoir. Les femmes prennent la parole. Elles partagent leurs récits, posent des questions, refusent de se taire. Et cela ne se passe pas seulement en Allemagne : c’est un mouvement transfrontalier. Le fait que vous me posiez ces questions depuis la France en est la preuve. L’énergie est là ; elle ne vient pas seulement des femmes de quarante ou cinquante ans. Les plus jeunes s’y intéressent aussi, et c’est crucial.

Que faut-il pour que cette énergie perdure ? À mon sens, deux éléments sont essentiels. D’abord, des structures : un véritable changement institutionnel, avec des politiques publiques, des formations médicales, des adaptations dans les entreprises et un financement accru pour la recherche. Ensuite, il nous faut une culture : des récits, des romans, des films, des chansons, des essais, des podcasts… tout ce qui peut rendre la ménopause visible, compréhensible, complexe et profondément humaine.

Car aujourd’hui, il existe un véritable vide culturel. Les femmes de quarante ou cinquante ans sont soit invisibilisées, soit réduites à des stéréotypes. Nous avons besoin de plus de récits — et surtout, de récits différents. Comme je le disais plus tôt, la culture regorge d’histoires du passage à l’âge adulte : romans, films, séries, chansons… Alors pourquoi ne pas imaginer, à présent, des récits du passage à l’âge mûr ?

Traduction de l’anglais au français réalisée par Enflammé.e.s.

-

[1] Le 9 avril, la députée du Loiret, Stéphanie Rist, a remis un rapport complet concernant la ménopause au gouvernement, en présence du Conseil national de l’Ordre des sages-femmes. Ce travail de six mois, commandé par Michel Barnier et issu d’une volonté du Président de la République, vise à mettre en route l’action publique afin de sortir de l’ignorance et ainsi favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes.

Innovant par son approche sociale, globale et non médicalisante, ce travail parlementaire rappelle que si la ménopause a une définition biologique (l’arrêt de l’activité ovarienne), elle n’est ni une maladie, ni un simple sujet gynécologique. L’objectif est clair : briser le tabou, déconstruire les préjugés, mieux écouter les femmes, et mieux prendre en charge les risques associés à cette transition.

Le rapport propose 25 mesures concrètes, faciles à mettre en œuvre d’ici deux ans, et sans coût majeur pour les finances publiques. Mieux : il identifie un potentiel économique, en misant sur la prévention, la réduction des arrêts de travail et le soutien aux carrières des femmes concernées. Une stratégie volontariste, pensée comme une opportunité pour repenser la place des femmes dans la société, et dans le soin.